エネルギー問題のだいいっぽ

夜は昼間のように明るくなり,高速なネットワークで結ばれた世界各地で情報が飛び交い, そして私たちの活動が地球の気象に影響を及ぼすまでに,人類は発展しています. 人類の発展はエネルギーの生産,そしてエネルギー消費量の増大なしには成されませんでしたし, 今のくらしはエネルギーの大量消費によって成り立っています. 電気,ガス,水道,電話,交通,通信,さらには 食物,衣服,住居に関連するまで,生産や運用においてエネルギーを大量に消費しています.

そのエネルギーとは何なのか,どうやって作り出してるのか, なくなってしまったらどうなるのか, 現在のエネルギー事情はどうなっていて,どのように変化するのか, 私たちはそれを知り,考える必要があります.

……と,たいそうな前置きですが,それほど高尚な内容は 書いていません(書けませんでした)ので, 気軽に読んで「ふーん」と思ってみてくだされば幸いです.

エネルギーとは

エネルギーとは,物理で良く出てくるおなじみの量です. 簡単に復習しておきますと,

Important

あるモノが他のモノに対して仕事をする能力をもっているとき, そのモノはエネルギーをもっている

と決められた量でした.「エネルギー問題」でのエネルギーも同様に,何らかの仕事 [*] をするものです.

「仕事」と「エネルギー」とは相互に換算できる量です.

仕事の単位として,ジュール(記号  ), 電子ボルト (記号

), 電子ボルト (記号  ),

カロリー(記号

),

カロリー(記号  ) [†] などが使われます.

) [†] などが使われます.

私たちに身近なエネルギーは,電力としてのエネルギーでしょうか. コンセントに製品をつなげば,いろいろな働きをしてくれます. しかし,自然界に使いやすい電気エネルギーが単体で存在しているわけではありません. コンセントから供給される電力が, 発電所によって発電されたものだということはご存じですよね.

その発電は,多くの場合,モーターの逆の原理で「仕事」を「電力」に換えています. たとえば石油は火を付けると燃えますが,その熱でお湯を沸かし, そこでできた水蒸気により「タービンを回す」という「仕事」をさせて, 電力に変換しているのが火力発電です.電力は仕事によって変換されたもので, 電力もまた仕事に変換するということができるのですね. そういった,仕事をする能力のようなものを,エネルギーと呼びます.

| [*] | 力学でいう仕事とは,「力」と「移動距離」の内積で決められる量です. エネルギーと換算されている身近な仕事として,たとえばテレビをつけたり, 車を動かしたり,冷暖房を運転したりがありますが, これらも最終的には「力」と「移動距離」の内積に帰着できます. |

| [†] | カロリーという言葉は,日常生活ではよく耳にしますね. あれは,食品を食べることで摂取できるエネルギーの量を表しているのです. |

人口推移,三つのきっかけ

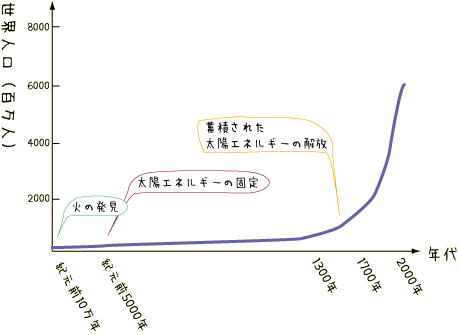

現在に至る歴史の中,文明の一つの指標である人口の推移を見ると, それが爆発的に増加する三つの時期があります.それぞれ

- 火の発見

- 太陽エネルギーの固定

- 蓄積された太陽エネルギーの解放

という「エネルギー」に関する事柄に対応します. 簡単なグラフで表すと,つぎのようになります.

図1 世界人口の推移と増加のきっかけ

「火の発見」とはその名の通りですね.人類は火を扱うことで, 闇を照らしたり,寒さを避けたりできるようになりました. 食生活も豊かなものになりました.

「太陽エネルギーの固定」とは,農耕と牧畜により食物を生産・保存した, 約一万年前の農耕革命に相当します(イネ科の植物を栽培しはじめたそうです). 植物は太陽光により光合成してエネルギーをつくりだします. それを自然任せではなく,人為的に扱うという意味で「固定」ということですね.

「蓄積された太陽エネルギーの解放」とは石炭など化石燃料の消費のことです. 太陽エネルギーの解放は,化石燃料資源の利用が本格的になった産業革命に対応しています. 産業革命は人類とエネルギーの最も大きな転換期です. 現在,さらに原子力エネルギー(核分裂炉の利用)が加わっています.

現在のエネルギー事情と問題点

私たちの生活を支えているエネルギーについて,どのような問題点があるのか見て行きます.

化石燃料は有限

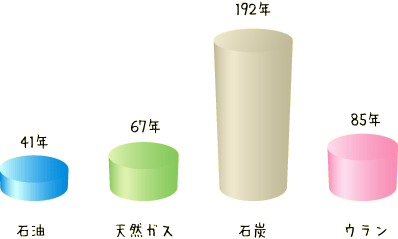

石炭,石油,天然ガスに代表される化石燃料は, 地球の長い歴史の中で蓄えられたものですから,当然ながら有限です. 現在のペースで消費を続け,石油・天然ガス・石炭・ウランが 後どれくらいもつのかを示した図が,つぎのものです.

図2 石油・天然ガス・石炭・ウランは後どれくらいもつのか(2003年でのデータ)

この手の図はなにかと登場していますので,見かけた人も多いかもしれません. あくまで「現在確認されている」資源がどれくらいもつかですので, 場合場合によって多少増減しています.もう少し増えるかもしれません [‡] . ですが,そう遠くない将来,これらの資源が枯渇することは避けられないでしょう [§] . それに,石油などは産出地域が限られていますので, 世界情勢によっては入手困難になるという問題もあります.

大気中二酸化炭素濃度の増大

石油・石炭などの化石燃料を消費すると,  ,

,  など

温室効果をもたらすと言われているガスを放出します.

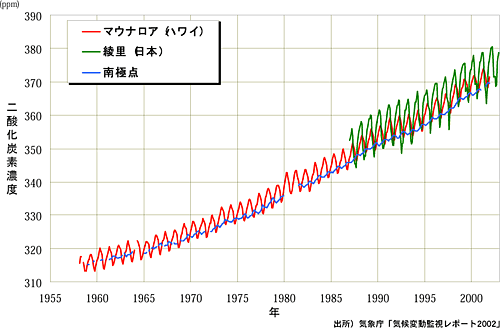

つぎのグラフは,大気中の

など

温室効果をもたらすと言われているガスを放出します.

つぎのグラフは,大気中の  濃度の変化を表しています.

濃度の変化を表しています.

図3  濃度の変化. JCCCA すぐ使える図表集 より

濃度の変化. JCCCA すぐ使える図表集 より

グラフから二酸化炭素濃度が増大していることが分かります.

このことが,地球平均地上気温の変化に影響を及ぼしていると示唆されています.

が,  量の増大と温暖化についての関連性には反対意見もまたあり,

込み入った問題ですので詳しくここで説明するのは難しいです.

興味のあるかたは,ページ下の 参考文献 4〜7 をあたってみてください.

量の増大と温暖化についての関連性には反対意見もまたあり,

込み入った問題ですので詳しくここで説明するのは難しいです.

興味のあるかたは,ページ下の 参考文献 4〜7 をあたってみてください.

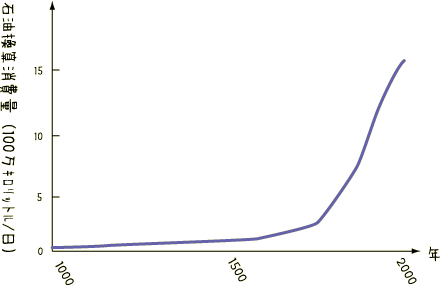

エネルギー消費量の増大

エネルギー消費量の推移はどうでしょうか.つぎのようになっています.

図4 エネルギー消費量の推移

近年になってにわかに消費量が増大しています. 極端な例で恐縮ですが,もしもこのペースで今の資源のみを消費し続ければ, 先ほどの資源残存量を考えて

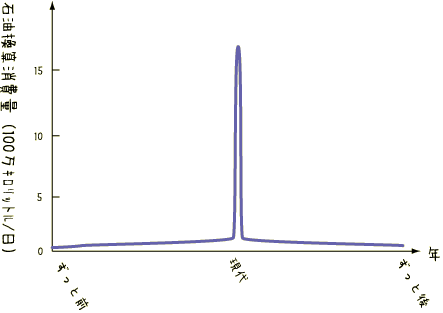

図5 デルタ関数のようなエネルギー消費!?

というグラフになってしまいます.地球の長い歴史からみれば, 人類による大量エネルギー消費はまるで デルタ関数のような一瞬の出来事として終わってしまうかもしれません.

今のままではキビシそう

以上,ざっとエネルギー事情をみてきました. 現在のままのエネルギー消費をずっと続けるということは, 長い目でみると非常にキビシそうだということを分かってもらいたかったのですが,どうでしたでしょうか. 環境に適合した新しいエネルギー資源の確保・エネルギー利用の高効率化は, 私たちが直面し,早急に解決をせまられている重要な課題となっています.

| [‡] | さらに,石油が染みこんだ砂や岩(利用するのに手間はかかる)なども, かなりの量存在すると言われています. これらは,オイルサンドやオイルシェールと言われます. |

| [§] | 原子炉の動力源となるウランですら,この図では残り85年と記されています. 「えっ,たったそれだけ?」と意外に思いませんでしたか? ウランそのものは自然界に豊富に存在しているのですが,核分裂反応を起こすのは ウラン235という同位体で,天然ウラン中に約 0.7% しか存在していません. しかし,原子炉の使用済燃料をうまく処理することで, ウラン資源を数十倍有効に活用できる可能性もあります. それが高速増殖炉と呼ばれるものです. |

どうすればいいのか

冒頭で書いたように,エネルギーは人類にとって必要不可欠なものになっています. これが安定供給されなくなってしまうと,どうなるでしょうか. 電気もつかなくて車も動かなければ, 非常に困ったことになるというのは容易に想像できます. 困るどころか,生死にも関わる深刻な問題に発展するでしょう. 世界各国は,限られたエネルギー資源を確保すべく競い合い, 下手をすれば世界大戦にならないとも限りません.

では,エネルギー消費を減らすのが一番良いのでしょうか. もしも新たなエネルギー源を確保できなければ,その方法しかありません. 日々の生活を見直し,無駄を省くことが大変重要であることは,いうまでもありません. それですべて解決すれば良いのですが,無駄を省き節約するということはつまり, 経済的な低迷を生み出すことにも繋がります. そして,現在の便利な生活を抜けることができない [¶] という, 心の弱さと言って良いのかどうか分かりませんが,そういった問題もあります.

研究者のなかには,資源が減少すれば飢饉や戦争が起こり, それによって世界人口が激減し,結果としてエネルギー消費量が減るので 再びバランスが保たれると主張する人もいます. たしかにそれはあり得る話ですが,できる限り,そのような惨事は避けたいものです.

こういった大掛かりな問題に,私たちはどう取り組めばいいのでしょうか. 問題が大き過ぎて,なかなか実感が湧きません. ですが,きっと大切なのは「自分とはかけ離れた問題」と見なすのではなく, 「少しでも関心を示すこと」だと思います.それが第一歩です. 関心を持つことにより,自然とニュースなどで「エネルギー問題」という 単語が出たとき,関心がなかったときよりも反応するようになるでしょう.

不自由なく科学を学ぶことのできる先進国に生きる私たちの責任, そう言うと大風呂敷かもしれませんが,そんなことも考えながら科学を学び, 正しく使って行ける人になりたいものです.

| [¶] | 現に僕は今,この原稿をパソコン,ネットワーク,蛍光灯,扇風機, 冷蔵庫から出した冷たい飲み物などなど, エネルギー消費と引き替えに得られた快適な状況で書いています. |